《壹些事壹些情》幸福相對論 - 壹週刊

2015-07-30

收入普通、生活平凡的馮印龍和蔡佩珍夫妻,十一年前認養了一個越南孤兒,每月匯六百元,就像一般的認養人。

不同的只是,他們多做了一點點:去越南探望她、學越語跟她溝通、通信傾聽她的心事、資助她來台學中文。這一點點,竟翻轉了這個越南孤兒的人生。

幸福與不幸,其實是個相對論,走出台灣鬼島,才發現我們其實擁有得很多很多…原來,幸福不在於物質的豐腴,而是在平凡中尚有助人餘裕的小日子裡。

▲馮印龍(右)和蔡佩珍(中)沒想到,當初每月600元的資助關係,竟會和這個越南孤女走到如此親密的一天。

因為你們,讓我靠近了幸福

幸福原本離黎氏秋很遠。現年27歲的她本是越南廣治省鄉下的貧童,7歲時,務農的爸爸因病驟逝,才剛生產完1個多月的媽媽受不了打擊,竟然瘋了,甚至認不得自己的5個孩子。於是,排行老二的黎氏秋和弟妹被送到離家遙遠的孤兒院,媽媽、姊姊和小弟則由叔嬸照顧。

那時,剛讀小一的黎氏秋充滿了恐懼,生命宛如絕境。幾週前,我們去越南採訪黎氏秋,她在越南何靜省一間台商建設公司上班,中文流利的她,獨當一面為台商和中國企業做翻譯,待人接物相當成熟穩重。

往返77封的書信

黎氏秋的生命翻轉是因為一對與她素昧平生的台灣夫婦,故事要從2005年說起。

那年黎氏秋16歲,已在孤兒院待了9年。她發現院內3百多個孤兒,每個都有不幸的身世,「小時候,難免會被班上同學欺負,但我們無法順口說出─你小心,我回家告訴爸媽,」黎氏秋回憶說:「可是一無所有的我們,在孤兒院有吃有住、還能上學,就夠幸運了。」至於什麼是幸福?「我覺得能跟家人住在一起,就是幸福。我曾在書上看過一句話:人生的幸福和痛苦是會達成平衡的,意思是說,痛苦久了,幸福總會來的。」

▲黎氏秋7歲喪父、媽媽罹患嚴重精神病,她的童年提早結束,被迫成為照顧弟妹的小大人。(黎氏秋提供)

▲27歲的黎氏秋(左一)在越南何靜省一家建設公司上班,擔任台商和中國商人的翻譯,表現獨當一面。

有一天,一對馮姓夫妻到孤兒院看她,他們來自陌生的台灣,說著她聽不懂的中文,院方介紹他們是認養爸媽。黎氏秋回憶:「說也奇怪,雖然從未見過,但我覺得他們好親切。尤其,當我開口叫『爸媽』時,內心好激動,自從親爸過世,我以為這輩子沒機會再叫爸爸。」

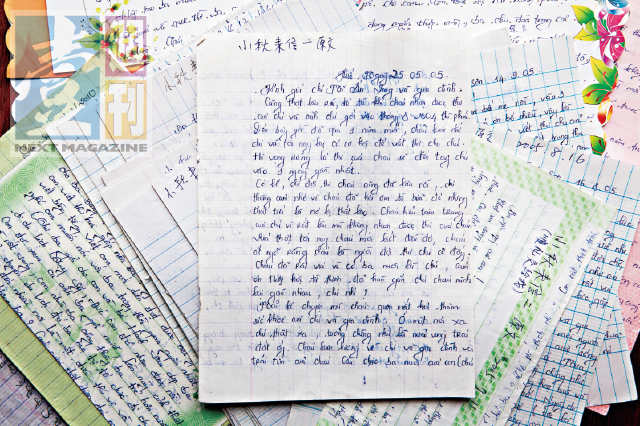

大多數的認養關係,僅維持在資助金錢這個層面,但馮姓夫妻和黎氏秋通信4年多,往返77封信,還背負著情感的交流,例如:「小秋,妳可以好好的哭、盡情的哭,千萬別給自己太大壓力」、「爸爸33歲才讀高中,因為小時候沒學費沒讀高中,我不想妳將來跟我一樣遺憾,所以妳要努力的考大學」,信末總是寫上「永遠愛妳,支持妳」並簽上夫妻名。黎氏秋把這些來自台灣郵戳的信和翻譯文珍藏著,她說:「這些信對我意義重大,有人願意聽我的心聲,或是在我哭泣時拍拍我肩膀…

▲馮印龍和蔡佩珍自從認養黎氏秋後,4年間通了77封信,並資助她來台灣師範大學讀中文,同住2年多。

《壹週刊》報導,按此觀看