善的種子 愛的森林

至善30有感

越南順化工作站主任 黄仲始

關於至善的過往,有無數感人故事可訴說,有無數無國界之愛可分享。有些事可以用言語表達,但更多價值,宛如河底的沃土,唯有親身參與這段「給予與接受」的旅程之人,才能從心底深處真切體會其深遠與動人。

圖為2013 年贈送課桌椅給貧童助學計畫孩童

許多人曾問:「為何至善選擇越南?」一切皆有因緣,而更特別的是,至善創辦核心成員之一是善山師父,越南裔德國人。師父多次回鄉,目睹許多貧困與弱勢的境遇,遂萌生回國幫助同胞的念頭。這份善緣開啟了至善在越南的旅程。

至善前任理事長王增勇教授也曾在一次訪越時分享:「台灣過去在面臨困境時,也得到許多國際友人的協助,如今台灣經濟發展,我們自覺有責任回饋,幫助世界各地的困難民眾。」 而我個人多次到台灣工作時也發現,台灣有數千個慈善團體,民眾自幼便養成參與公益活動的意識。因此,至善的捐款人極為多元,從老人到孩童,甚至包括身心障礙者,甚至有人在離世前立下遺囑,將部分遺產捐贈至善用於慈善事業。

某次接待台灣捐款人來訪時,問及他們做慈善的動機,一位捐款人回答:「給予的越多,收穫的也越多。」這句簡短而看似客套的回答,初聽時覺得有些不切實際,但經過長時間的實踐與反思,我才漸漸領悟其深意。

圖為2015 年參加廣治省達克隆縣山區幼兒園孩童年終尾牙活動

尊重多元 提供切實服務 善用資源

在從事人道援助工作的歷程裡,我最常被問的問題是:「是給予弱勢群體所需的,還是給予我們擁有的?該給孩子魚或釣竿?」

其實,最佳方式取決於對象與需求。

為此,至善設計了多樣化的項目。例如,對於孤兒或無依無靠的孩子,需要溫暖的家、生存保障及教育,我們便推動兒童之家服務項目;對於偏遠地區的幼兒,需要學習場所,我們便建校,需要營養,我們提供營養午餐,需要娛樂,我們設立幼兒玩具圖書館;對於貧困學生,需要上學,我們提供長期助學金,需要知識與技能,我們設立了數百間愛心閱覽室與數千個教室書櫃;對於身心障礙孩童,則是舉辦篩選活動、安排個案手術及做復健。由於每一個孩童服務的時間可能長達18至20年,所以選擇適當的服務方式與其持續性至關重要。

圖為2025 年參加廣平省同亥市貧童助學計畫孩童第一期助學金發放活動

因為受益者是接受服務的主體,他們都有自己的認知與能力,即便他們需要幫助,但更需要被理解、信任與尊重。當他們能以高度責任感參與服務方案時,各項服務便能更高效、更務實地執行。深知這一點,至善在啟動任何項目前,一定會徵詢管理機構、合作夥伴及受益對象的意見;計畫推動後,至善持續監督並蒐集反饋,並做適當的調整。

「千里送鵝毛,物輕情義重」,這裡不僅指執行方式,還蘊含合作的態度與文化。在推動各項服務之前,至善總是精心準備,從形式到內容皆力求完美,並在組織能力和財務範圍內做到最好。從一支筆、一本筆記本、一張賀卡、一份助學金,到一張桌椅,甚至一所學校,我們常自勉:「若自己不願接受或無法使用的東西,切勿贈予他人。」因為至善傳遞的是信任、希望與尊重。

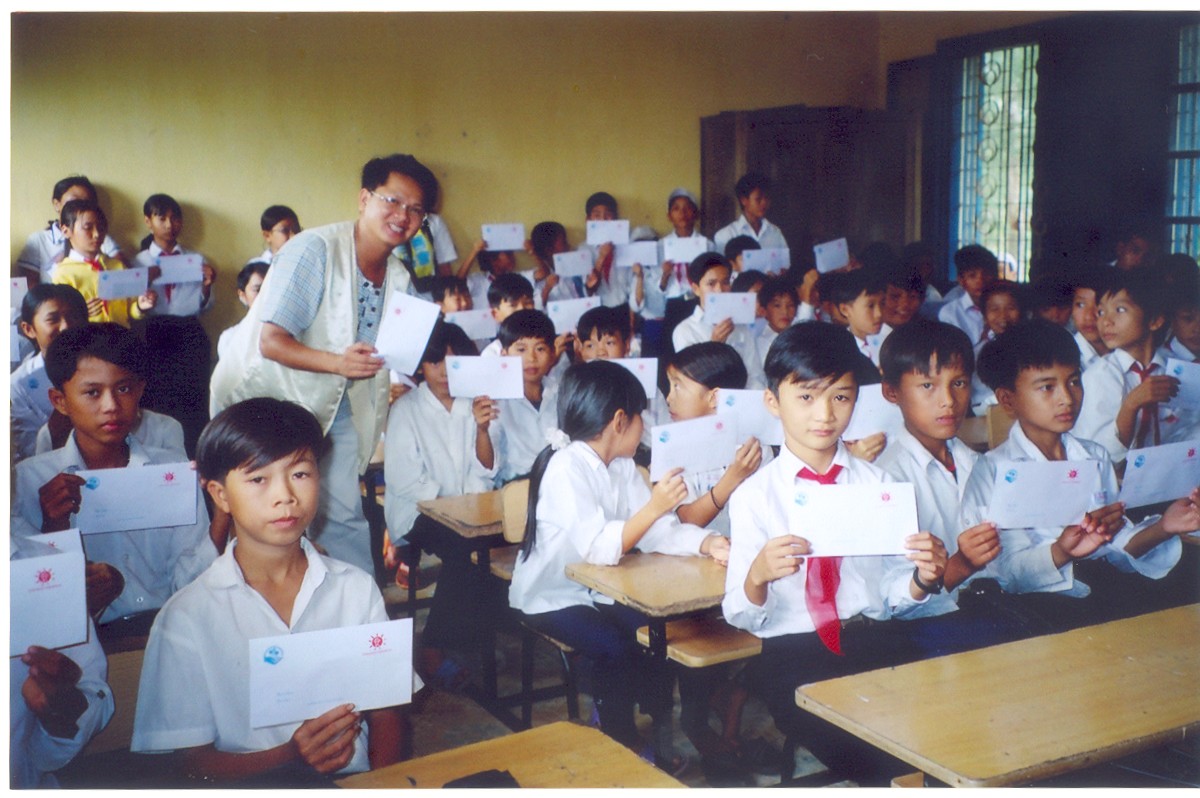

圖為2003 年為廣治省貧童助學計畫孩童發放助學金

收穫往比付出多

曾獲諾貝爾和平獎的特蕾莎修女曾說:「不是所有人都可以做偉大的事,但我們可以用偉大的愛去做小事」。至善是一個中小型的非營利組織,三十年來的努力並無驚天動地之舉,但我們以全心奉獻及對越南貧困孩童的深厚愛意,還肩負將台灣捐款人的深情傳達給越南孩子的責任,完成每一件事。

而這些服務成果已被各級政府機構、部門及受益者看見與認可。因此,至善於2016年榮獲越南國家主席頒贈的三級勞動勳章、2025年榮獲越南國家總理頒贈獎狀,並獲得120面來自教育部、勞動部、文化體育及旅遊部、越南友好組織聯合會、多個省市與地方政府部門及合作夥伴等等頒贈的獎狀與紀念章。

圖為2005 年為貧童助學計畫孩童發放助學金

感謝台灣善心人士的信任與支持、越南各級政府部門的關懷與協助、合作夥伴的參與及受益者的接納,我們承諾將繼續努力,高效履行組織使命,讓至善永遠是越南貧困孩童最可靠的陪伴者。